Por: Lorena Castillo Trujillo

Fotografías: Lorena Castillo Trujillo y Juan Sebastian Forero

El polvo del camino entre la piel fue lo único que pudo ver al pasar sobre dos ruedas a todo andar. La ruta era cada vez más agreste y lejana, el verde se desaparecía entre los hilos de ponchos viejos que protegían del viento y le tapaban su cara con cada resoplar. Por debajo del sombrero de quien lo llevaba sin freno, empezó a ver como el sol nacía arrugado entre las hojas del totumo y sintió en su piel como empezaba a arder la mañana. Cuando cesó el movimiento revisó las cosas, miró el reloj, y sin comprender aún dónde estaba, ni cómo llegó, volvió a mirar a su alrededor. De repente los colores surgieron desde el suelo y las plumas de espíritus indígenas hechos hombres dibujaban un pintoresco mundo que jamás imaginó conocer.

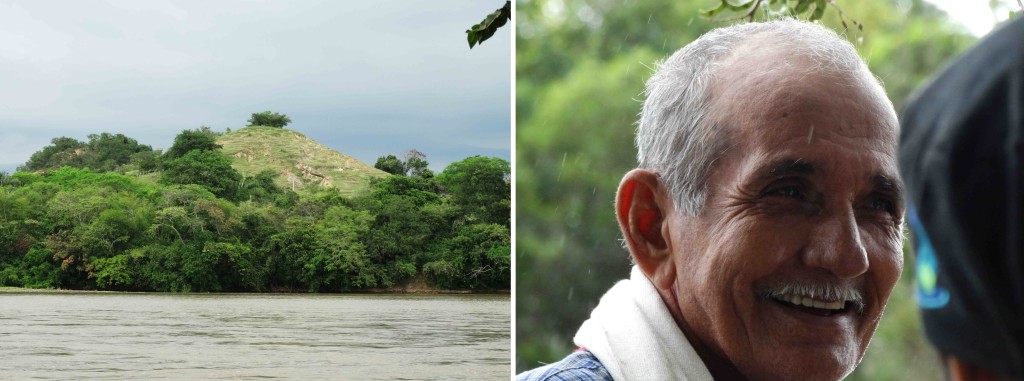

La gaita, que por primera vez entonaba acordes magníficos para sus oídos, fue cambiando poco a poco su forma de comprender el universo indígena. Ahora, sus recuerdos se los empezaba a cantar el viento, recuerdos que eran sus raíces y que le confirmaban con el paso del día, la razón para estar allí y el gusto que sentía en las tierras calientes y frías del mundo indígena. El mundo de los Chenche asoleados, donde todos son hijos de la luna y el sol, formados en las aguas del Magdalena y criados por sirenas que aún resuenan en un único cantar.

Sin darse cuenta el día desapareció ante sus ojos, la noche llegaba cargada de magia y fascinación. Cantos indígenas salían de las sombras y cubrían las tierras de Nepomuceno, entonces, vio como los chenches bailaban en las noches de luna levantando polvaredas que llegaban hasta el cerro sagrado de sus ancestros, el cerro de los dioses, yerbas y amuletos. Un olor a tabaco particularmente delicioso, que en otro momento le hubiese parecido repugnante llamo su atención, guiándolo entre una densa humareda vio los pequeños ojos brillantes del cacique mayor. Este estaba contando historias de espíritus y vigas de oro que atraviesan por debajo la tierra, mientras proveen de vida la superficie de las vegas (cultivos), su mayor tesoro terrenal.

Por medio de estas historias únicas los guambitos aprenden a cuidar la tierra, pero sólo unos pocos reconocen su magia real y otros apenas tienen memoria del tiempo de los ancestros, una memoria que dé a pocos se queda sin aliento. Pero las historias fantásticas de Nepo mantienen encendido el fuego en el barrio del cerro.

Al día siguiente el calor sofocaba sus sueños y al ponerse de pie, los aromas producto de hornos típicos le enseñaban una vieja tradición tolimense de bizcochos y achiras, con los que se forja el futuro y los sueños de jóvenes chenchenos que luchan a diario por sus derechos, mientras que los más viejos mantienen los recuerdos con una pasión tan fuerte como la chicha puesta en un totumal. Por su parte las mujeres hacen manjares de fogón y leña, donde cocinan ilusiones hechas sancocho, una delicia que descresta a muchos forasteros, mientras, que la fuerza de los espíritus espanta a algunos otros que un día deciden nunca regresar.

Y después de todo lo vivido entendió que si fuera de algún lugar, tendría que ser de allí, del Pijao, de sus ancestros, de la tierra donde creció, donde cada mañana viene el mohán y entre guaro, tabaco y guitarras en las vegas se le puede observar. Que no vino por el río en una balsa solitaria, sino que llegó allí hasta donde bailan las palabras, producto del Chaguan (Calor) y del Chiri (Frío) y de los cantos de indios valientes que luchan con bastones y justicia por defender la tierra caliente donde crecen fuertes las plantas y en calma relucen las luces del atardecer.